|

|

开门见山:基本上可以认定是秦末战乱中有组织的军队进行了泄愤式的大规模破坏行为,而非个别自发盗墓者造成最大的破坏。“这么说犯人就只有……”

一:扰坑H1

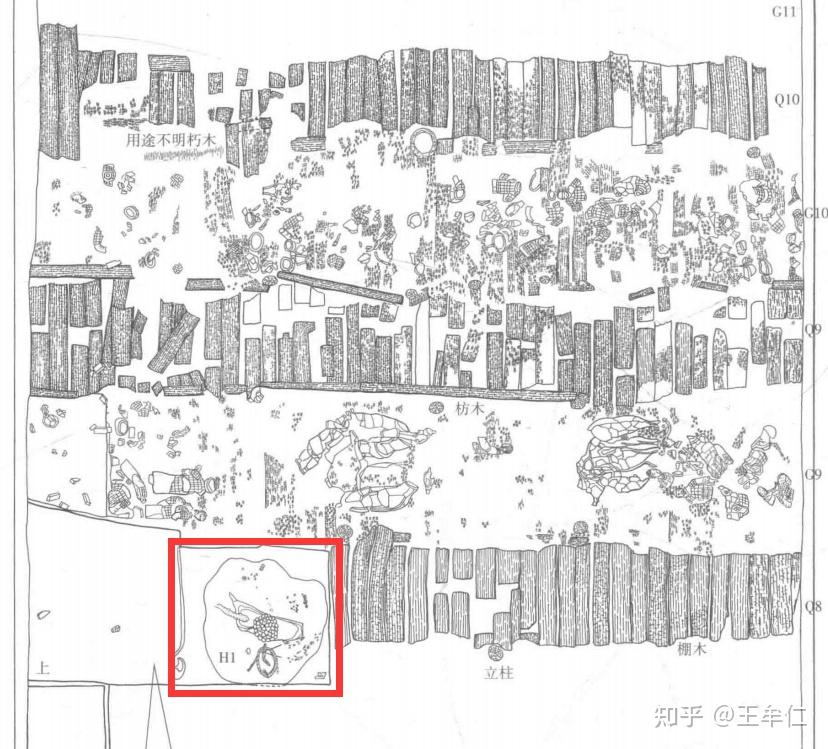

扰坑H1的位置

H1剖面图

Q8内发现一处扰坑(编号H1)。此遗迹原发掘时没有得到正确的认识,开口层位及平面形状均不详。原停留层位已属于扰坑内堆积,土色黑,土质杂乱、松散,含有淤沙、烧土、炭渣、红色颜料等,残存木条、箭箙背板、彩绘木环、兵器柲、箭笴等朽痕。尤以短节木条朽痕最多,断续不连贯,其长不过10、宽约3厘米,无法分辨属性。木环朽痕保存较好,平面略呈圆形,直径50~70、宽4.5、厚1.8厘米,表面髹漆彩绘。其外缘图案为圆角三角形,内有双线条勾绘的卷云纹,用色包括朱红、淡青、淡蓝等多种。纹饰线条粗犷与纤细杂糅,如以宽1厘米的淡蓝线条绘出卷云纹,再沿卷云纹四周勾勒粗不足0.1厘米的朱红线,两色的空隙处又填白色或蓝色的云气(图八五,3;彩版二,1)。另有铜箭镞3件,残铁锸、铁栓板、石建筑构件各1件,部分遗物已经脱离了原位。仅以本次清理情况看,H1上层涉及范围长2.8、宽2.8~2.9米,口大底小,东南深、西北浅,打破填土层直至G8砖铺地。坑底平面近长方形,边圹整齐,东西长1.57、南北宽0.57米,现已清理深度1.1米。其内堆积含有大量淤沙、黑色杂土、红烧土块、带有席子压痕的土块、石块、木炭及陶俑脚踝残片。局部填塞一层青石块,石块直径不过10厘米,似有意而为(图一四;图版二,3、4)。坑底打破棚木后沿Q8南壁伸入G8内,今所见的木环等遗迹、遗物应来自G8原有的埋藏,扰坑形成时木环、箭箙等尚未腐朽。

H1虽然开口层位不详,但打破填土层及棚木,贴隔墙边壁进入过洞内部。上层堆积为黑色杂土,包含有大量炭灰、烧土颗粒以及原本应属于坑内的遗物;下层堆积除以石块填塞的部分之外,其余为杂土、淤沙,入过洞后,洞内堆积物包括带有席纹印痕的烧土块和石块、陶俑残片。坑中出土遗物的来源包括两部分,其一是原本属于一号坑的埋葬物,有易燃、易腐朽的彩绘木环、柲、箭笴、箭箙背板等,主要来自于G8。这些遗物在被扰动时尚未发生质变,保存了比较完整的状态,说明被扰时间距一号坑填埋间隔不远。其二为扰坑回填时混入的杂物,包括陶釜残片、石建筑构件和大量小石块。有学者将秦釜分为A、B两型,B型陶釜的特点是小口,有肩,浅腹,多尖底,下腹多拍印方格纹或大麻点纹。据目前所知,此型陶釜在战国中期偏晚阶段出现于西安地区,战国晚期大荔地区亦多见,宝鸡地区不见。其显著特征是有凸出的肩和尖凸的底,且肩部越来越明显,由有肩到突出,最后到平端,底部则越来越尖,到秦代时已成为一倒置的钝角三角形状。H1中出土陶釜残片分属两个体,其一的器形与西安半坡M9:3及新丰M399:5、M1324、M1192战国陶釜相比(图二二,5~8),时代略晚,应视为秦代器物。同地区临潼上焦村墓地出土有2件3,因无法查阅器形资料,未能类比。石建筑构件目前尚无同类型器物发现,只知秦始皇帝陵修建曾使用了大量的石料,而且郑庄石料加工场以及陵园内发掘的诸多建筑遗址等均有石质建筑材料出土。汉以后,当地不见大型建筑,使用高级别石构件的概率较低。实际上,此遗迹涉及的时间概念有二,一是其对一号坑的打破在何时,二是自身被填埋在何时。由于目前缺失开口层位,只能初步判断其打破俑坑的时间上限在俑坑建成后不久,可确定为西汉早期甚至更早,填埋的开始时间应不早于俑坑被焚。综上分析,H1的年代以秦汉之际为妥,这是目前可知一号坑年代最早的人为扰乱遗迹。 总结:H1坑中出土遗物的来源包括两部分,其一是原本属于一号坑G8的埋葬物,有竹木材质易燃、易腐朽的彩绘木环、柲、箭笴、箭箙背板等在被扰动时尚未腐朽,说明被扰时间距一号坑填埋间隔不远。其二为扰坑回填时混入的杂物中陶釜残片为秦代器物。综上分析,H1的年代以秦汉之际为妥,这是目前可知一号坑年代最早的人为扰乱遗迹。

二:陶俑受损情况

陶俑

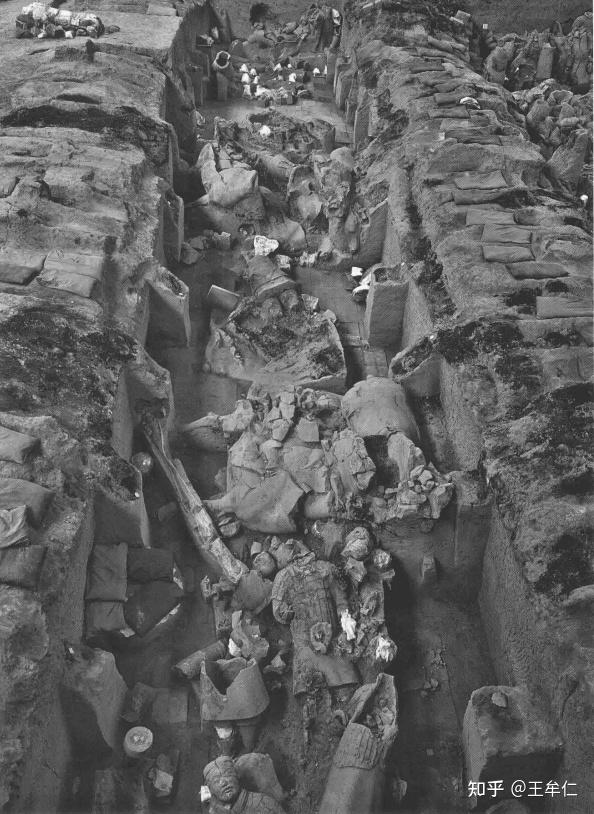

陶俑出土时或仰或俯或侧倒,均已残破,无一完整,体表多见利器或钝器造成的“伤痕”。残片之间上下叠压,各件俑体提取不能一次完成,借鉴田野考古发掘中地层划分用语,定为“第X层堆积”。层层堆积形成间隔很短,只体现陶俑阵列某一局部在遭受侵扰过程中外力的切入点和波及范围,一般下层俑体较完整,上层陶片散失严重。这反映了外力施加的时间点和具体方式有一定的差别。

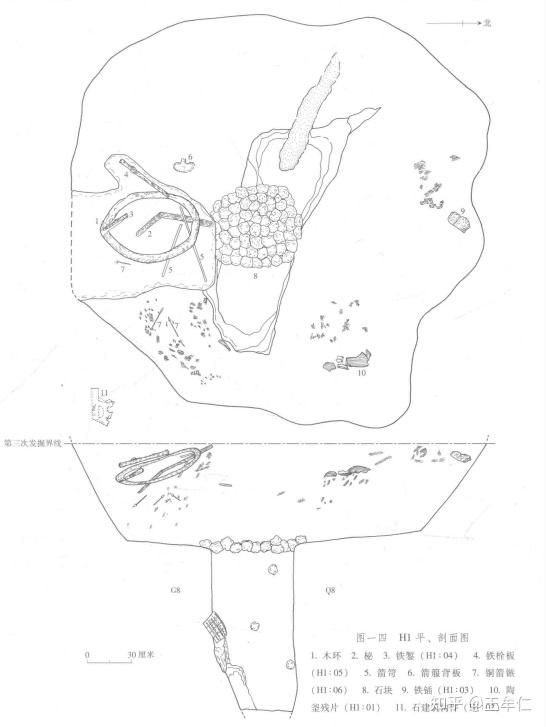

Ⅰ组第1、2层第1、2列4排陶俑上身残碎严重,膝下基本保持原位,受到的破坏力主要来自上方和前(东)方。如G9∶2与G9∶27、G9∶1,上半身残破倒塌乱成一堆,残片难以甄别所属。其中G9∶2下身站立状,缺失颅颈、臂,壅颈、胸甲、腹甲、襦上段、左手腕及手掌跌落在体腔周围,襦摆以下部位包裹在隔墙坍塌土中,腹腔内淤塞倒塌土。坍塌土属于建筑隔墙土,质地纯净;倒塌土原属于上层填土,色杂乱,夹杂大量红土块。G9∶4,面向上,头向西,近乎直线后仰。其与相邻陶俑之间有G9∶6→G9∶7、G9∶5→G9∶4的叠压关系,说明此俑较其他三件倒下的时间要早。第2层第4列4件陶俑自脚踝以上部位近乎整体移位,或东一西向后倒,或西北—东南向斜卧,陶俑残片散失较少,受到的破坏力主要来自前(东)方。如G9∶36,头西脚东,面南,基本完整,襦以上被G9∶①右服马颈部残片叠压,以下部分被G9∶6叠压。再如G9∶37,仰身,头西脚东,略向西南斜,基本与G9∶36并列而卧,陶片压于两服马下,头及上体部分残片与右骖、右服马头混杂,体腔内残存异体俑头1件。此俑与周边陶俑之间存在G9∶5→G9∶31→G9∶36、G9∶37的叠压关系,说明在受到外力的瞬间,G9∶36、G9∶37最先倒下。

Ⅱ组中,G9:①所属三俑似被“腰斩”。G9∶10上体基本完整,头东,面北,腰以下陶片四散;G9∶9与G9∶8脚东头西倒仰,上体陶片混乱,受到的破坏力是砸击和冲击。尤其是G9∶9(注:为高级军吏俑即“将军俑”),可谓“身首异处”,踏板断裂成两块,并分别移位,头、壅颈等陶片分散,一足甚至压在陶马腹部残片下。其踏板一部分位于G9∶①车舆西北角炭迹下,足尖向东北,应接近此俑原排列位置,可以作为此俑其他部位残片的标准参照点;另一部分位于G9∶②右骖马左侧腹部残片下,足尖向西北,距参照点西3.1、南1.25米。双手距参照点西2.5米,部分俑头距参照点西2.05、南1.1米,壅颈距参照点西3.5、南0.25米。整体残片散布于东西长4、南北宽1.6米的范围内(图二六)。G9:②所属三件陶俑呈前仆卧倒状,G9∶11与G9∶12西南—东北斜向并列,躯体碎裂但形状基本完整,外力似来自陶俑身后,但又有头部残片压于左骖马下,前额、冠带等残片压于左服马腹下,反映出其所受破坏力不仅仅是推操,还有针对颅、颈部的砸击。G9∶13上身完整,腰际以下基本在原位,所受破坏力来自身后(西方),受力点在腰部。

Ⅲ组大部分均头东、足西、面下,说明破坏力以来自俑身左右(南北)两侧及后(西)方为主,尤其是来自右(南)侧的冲击或推击程度最强。其中第Ⅰ排第4列G9∶17、第2排第4列G9∶20,体残缺,陶片混乱,倒塌土、坍塌土、淤土等堆积包裹直至脚踝,腰际以下部位保持原位,说明所受破坏力来自上方;第1排第1列G9∶14,头东脚西,面下,上半身残甚,腹腔以下基本完整,整体前倾,受力来自上方和后(西)方;G9∶22上体腔残片离位,散乱四周,余部保持原位,少量襦部残片出现在体腔内,与红烧土和炭灰等堆积混杂,受力方向同G9∶20。此段南侧陶俑所受破坏最严重者为G9∶18,原位于第2排第1列,其下体基本站立于原位,略向东北斜,上体(G9∶34)东北向斜入第1排近第3列之东位置,与原位踏板相距近1.8米。

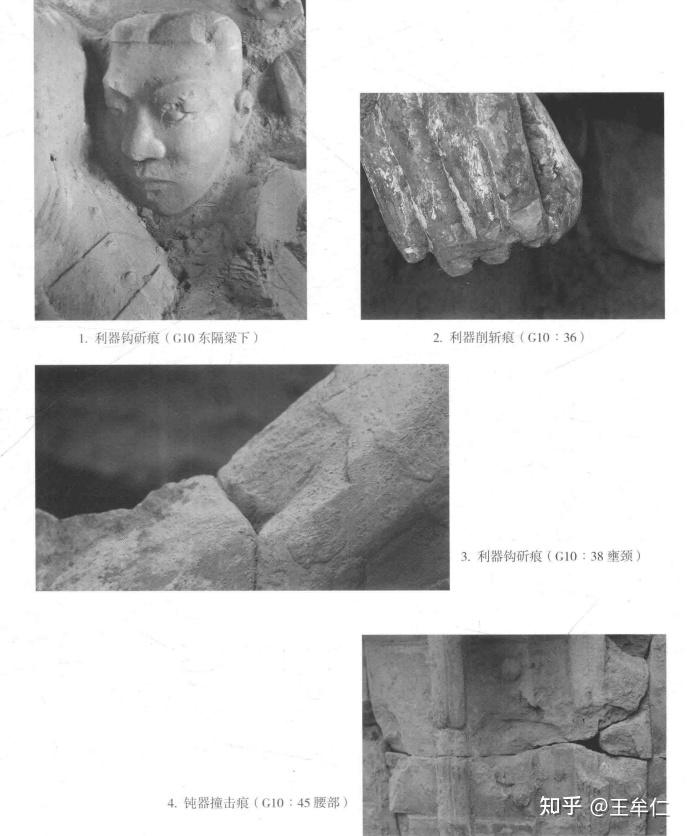

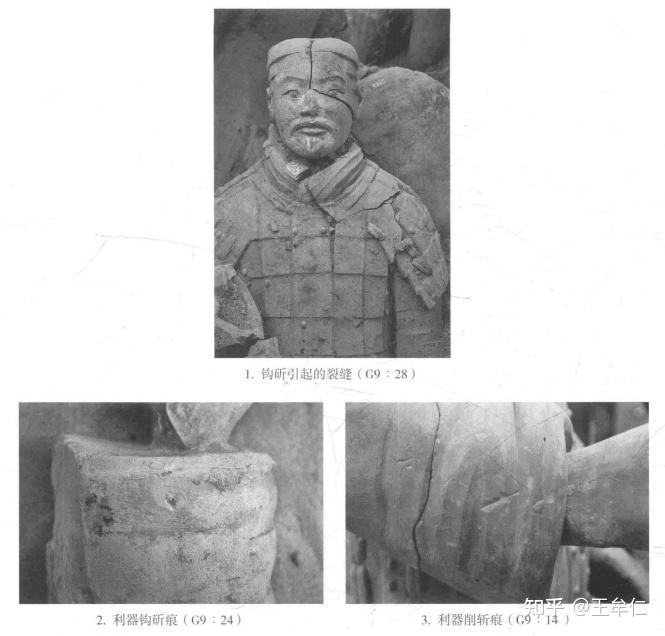

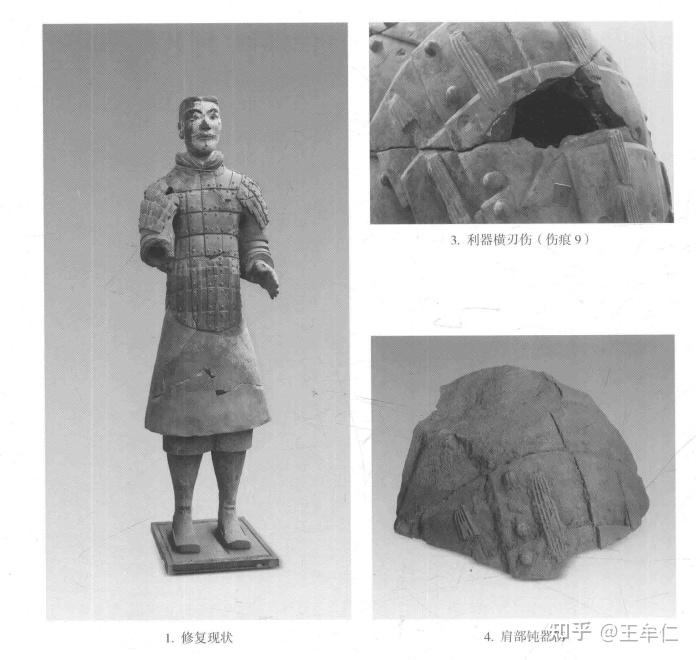

外力造成陶俑破坏的痕迹可分为“浅表伤”和“穿透伤”,使用工具有两类。一类是利器,形成深窝或三角形创伤,称为钩斫、削斩痕,显系人为造成。如G9∶24袖口表面,创伤面近圆形,中心有三角形深窝,为尖状利器钩斫形成(图版八,2);G9∶14右臂外侧表面,宽刃利器造成三角形创伤面,为削斩痕(图版八,3)。另一类是钝器,撞击造成迸裂或引起表面酥碎形成放射形“瘢痕”,称为钝器痕。如G9∶9肩部,圆形撞击痕,放射状,直径约4厘米(图版八,5 );G9∶10肩部,圆形钝器的撞击造成大面积表皮酥碎,中心直径约3.5厘米(图版八,4)。大量陶俑表面多类工具痕并存,如G9∶28头部残片,裂面可见利器连续钩斫5次以上,鼻尖还有1处削斩痕(图版八,1)。

G9.9将军俑被腰斩击碎上半身

陶马

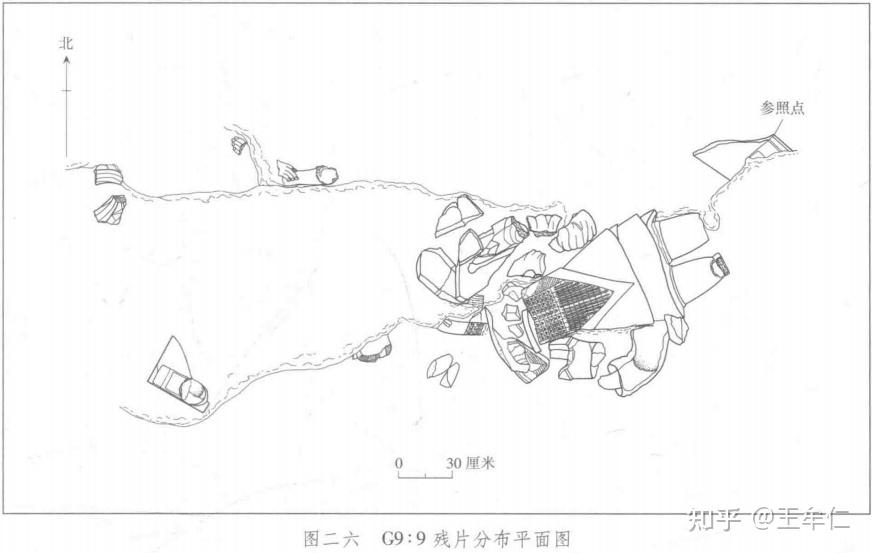

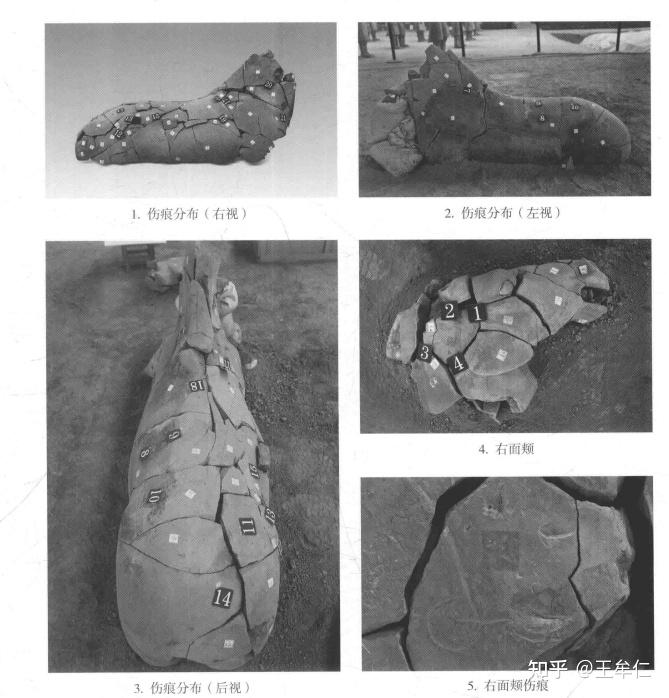

陶马表面多见人为破坏痕迹,尤其是左、右两骖马,伤痕数量较多,现选择部分个体重点予以介绍。 (一)G9∶①所属右骖马:

整体残碎成146片。多见人为利器钩斫、削斩痕迹,刃面宽度不超过0.2厘米,中心点四周引起不同形状的浅表崩落。如髻甲前侧,连续有四处伤痕,利器沿表面自后上方斜下滑行,有的刃尖停顿处形成小深窝,刃口似“丁”字形,有的刃口斜削,形成近三角形创面(图版五二,2);又如立鬃分披处的钩斫痕,圆形深窝状的斫点径约0.2厘米,形成圆形放射状浅表崩裂(图版五二,3 )。 (二)G9∶②所属右骖马:

头跌落,南向与颈呈近90°位移,体南北向微侧卧,叠压于右服马上,体腔下分布红烧土、炭迹、淡黄色纯净土,红烧土色由下至上渐变。炭丝纹理较乱,且南北向炭丝并不占主体,说明炭迹的来源不是燃烧跌落的棚木,应该包括一些马的辔具。颈下堆积土层中夹杂带冠俑头(G9∶9)局部。背部破裂成多片,跌落于腹腔。腹腔内烧土、炭迹及淤泥充盈。腿部彩绘为暗红色,口腔内肉红色彩绘保存较好(彩版二八,1)。整体残碎成130 余片,有多处利刃钩斫痕迹,集中于颈、腹、腰等部位的上段(图版五三,2)。 G9∶②所属左骖马:

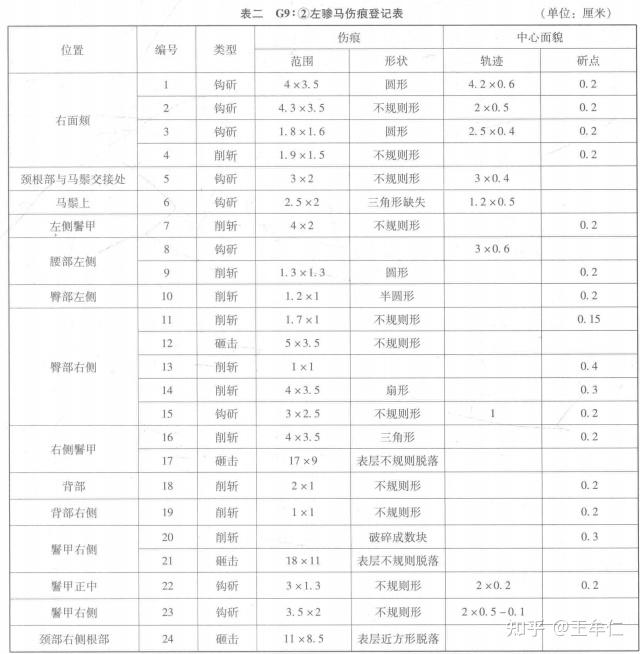

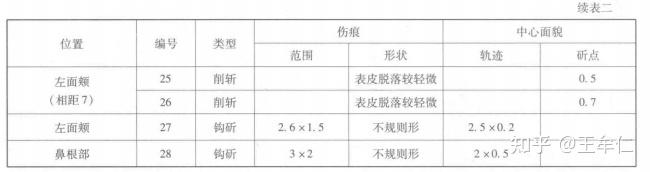

全身伤痕计有28处,可以确定是人为伤痕者17处(图版五五,1 ~3)。多数集中于头部,创面特点同G9∶①右骖马,成组的痕迹带有连贯性动作的特点。另有钝器砸击痕4处,尚难确定与人为破坏有直接关系(表二)。

右面颊上的4处伤痕,由上至下的施力方向一致,痕迹面貌相近,利刃滑行轨迹细长,较深,圆形小深窝斫点,四周有不同形状的崩裂。其中伤痕1、2相距6厘米,伤痕2、3相距5.5厘米,伤痕3、4相距4.5厘米,伤痕1、4相距8厘米,为数次连贯施力(图版五五,4、5)。钝器砸击痕涉及表皮脱落面积较大,可见内层胎泥叠合的接茬,可能与陶胎本身的接茬有关(图版五五,6)。

总结:兵俑与马俑体表多见利器或钝器造成的“伤痕”,多可确定为人为伤痕,痕迹带有连贯性动作多次施力的特点,刻意击打陶俑的头部及上半身,造成“浅表伤”和“穿透伤”,使用工具有两类。一类是利器,形成深窝或三角形创伤,称为钩斫、削斩痕,另一类是钝器,撞击造成迸裂或引起表面酥碎形成放射形“瘢痕”。以上显系人为造成,利器最大可能为戟矛(钩斫和刺穿),钝器最大可能是戟矛的柄柲和镦部(瘢痕直径3.5-4cm符合出土戟矛镦部直径)。破坏者具有明确的目的性和极大的恨意,使用兵器反复破坏陶俑,绝非一般蟊贼所为。

三:人为破坏的直接线索总结

一直以来,由于受发掘面积限制等各种原因,关于一号坑焚烧的原因有沼气自燃说、项羽焚毁说、葬仪说。焚毁说的见解已被国内外许多学者接受,但对于军队是如何进入俑坑实施破坏的问题,一直没有很好的解释。因此有学者指出,不仅俑坑门道封闭,而且也未发现坑顶的破坏痕迹,“从已清理的俑坑看,每个俑坑门道的封门木遗存保存完好,没有发现项羽大军进坑的入口”(注:刘占成:《“项羽焚烧秦俑坑”说质疑》,《秦文化论丛》第十二辑,三秦出版社,2005年;蒋文孝:《秦始皇陵陪葬坑焚烧原因再认识》,《文博》2009年第5期。)。

如果把一号坑内侧塌下去的厚2~3.8米的封土加以复原置于与边墙的二层台等高的梁枋之上,那么俑坑的顶部即高出秦代地表约2米。因此,在秦末至少是项羽入关时,俑坑的边界仍非常清楚、明确,斜坡门道均以土填实,不论谁是破坏俑坑的“疑犯”,从门而入更费时费力,在边界十分清楚的情况下,不如从边界或顶部揭开一定的范围直接进入更便捷。因此,HI的发现为俑坑顶部的破坏找到了一些线索。

HI是目前为止一号坑中时代最早的人为扰乱遗迹。由于前期发掘的遗漏,开口层的具体高度已不详,堆积中和俑坑有关的遗物来自G8。此遗迹的发现,提前了一号坑被毁的年代上限,以往一号坑中发现的墓葬、扰坑等遗迹都晚于秦汉时期。

关于一号坑门道是否全部完整的问题,实际上也有很多疑点,尤其是西部门道。西部五处门道均是以土填实,“红土”堆积非常明显,其中一、三、五门道东段部分较为狭窄,形成“甬道”,而且一、五甬道上口西南隅无棚木遗痕,但在此处下部堆积层中,有几块完整的细绳纹砖,从而使这里略高于其他棚木,成为空隙洞口。各甬道清理出土的遗物、遗迹有:第一甬道上层的红烧土中,有零散的俑头残块、甲俑残片、砖10余块;第三甬道上层的红烧土中出土有铁锸、铜殳、三棱铜镞各1件;第五甬道上层的烧土中出土有俑头残片3块、甲俑残片6件、三棱铜镞7件、铁铤铜镞1件。各甬道内均没有放置陶俑、陶马或车舆的迹象,仅在第一、三甬道底层砖面上有铜铰页的构件以及被焚毁后的大片灰烬、炭块,这些灰烬、炭块明显不同于棚木或立柱被烧炭化的迹象。各甬道底层的砖面上,见有烧成板结状的淤泥层,厚1 ~2厘米。尽管有学者认为此现象因葬仪使然,但西门道所谓的“甬道”以及棚木的缺失情况,类似二号坑北部7号门道,其描述的情况更适合解读—号坑曾遭人为破坏。

本次发掘,发现了大量早期人为破坏现象,包括三方面内容。

第一,陶俑移位。陶俑、陶马残碎的原因之一是坑顶下塌,但这绝不是唯一的原因。从发掘现场看,俑体残片的分布有两种情况:一是俑体虽四分五裂但残片基本为上下叠压;二是残片散布,严重移位。第一种情况的成因包括建筑坍塌所产生的冲力,第二种情况则掺杂了人为因素,如G9∶9、G9∶①右服马、G10∶47、G9∶18/34等。尤其是作为本次发掘身份最高的G9∶9,残碎情况尤为异常,可以说是身首异处,综合其身份加以考量,不禁令人产生“擒贼先擒王”之类的遐想。

第二,无论陶俑还是陶马,大量残片的表面都有形貌较统一的破坏痕迹。钝器砸击痕中,单体打击点直径约为3 ~4厘米的痕迹,与秘柄、锹等器的直径有可比性。综合而言,应是一群来自军队的人员,带着泄愤的心情,实施了破坏行为。从俑体伤痕分布位置看,一般头、腹、背较集中,踏板、膝盖以下等部位较稀疏,反映了破坏人员入坑的时间稍晚于最早的隔墙坍塌。当然,这种情况只是针对目前发掘区内能观察到的陶俑而言,秦始皇帝陵园中其他被毁俑坑的破坏情况也许会有具体使用工具的不同。如百戏俑坑出土一例陶俑,其胸部圆形的破裂痕迹,也应是人为的钝器捶击痕。总之,俑坑被毁缘于秦末战争之说,应属无误的推断。对破坏使用的具体工具的认定,需借鉴科技检测和痕迹显微分析,展开进一步甄别、研究。

第三,可疑遗物。出土于坍塌土层中的一些遗物,不一定与俑坑修建使用的工具有关。如G10东段坍塌土下层出土的残石片(G10:0109),是一件来历不明的遗物。填土中会混杂一些秦代的遗物残骸,如陶片;会出现与俑坑修建有关的生产工具,如铁插;会出现修建工人的随身物品,如铜半两钱、削刀等。但绝不见如此形制且形体较大的石片。[1]

陶俑堆积

总结:如果复原一号坑封土置于与边墙的二层台等高的梁枋之上,那么俑坑的顶部即高出秦代地表约2米。因此,在秦末至少是项羽入关时,俑坑的边界仍非常清楚、明确,斜坡门道均以土填实,不论谁是破坏俑坑的“疑犯”,从门而入更费时费力,在边界十分清楚的情况下,不如从边界或顶部揭开一定的范围直接进入更便捷。因此,H1是目前为止一号坑中时代最早的人为扰乱遗迹,其发现为俑坑顶部的破坏找到了一些线索。而关于一号坑门道是否全部完整的问题存疑,尤其是西部门道。其描述的情况更适合解读—号坑曾遭人为破坏。

无论陶俑还是陶马,大量残片的表面都有形貌较统一的破坏痕迹。钝器砸击痕中,单体打击点直径约为3 ~4厘米的痕迹,与秘柄、锹等器的直径有可比性。作为本次发掘身份最高的G9∶9,残碎情况尤为异常,可以说是身首异处,综合其身份加以考量,不禁令人产生“擒贼先擒王”之类的遐想。综合而言,应是一群来自军队的人员,带着泄愤的心情,实施了破坏行为。从俑体伤痕分布位置看,一般头、腹、背较集中,踏板、膝盖以下等部位较稀疏,反映了破坏人员入坑的时间稍晚于最早的隔墙坍塌。

俑坑被毁缘于秦末战争之说,应属无误的推断。刘占成《“项羽焚烧秦俑坑”说质疑》等文的观点由于其时代局限性被考古发掘的新发现推翻了。

“原来如此,是这么回事啊!”

(后续关于其他部分的内容,建文件夹了。)

参考

- ^引用文字全部来自《秦始皇帝陵—号兵马俑陪葬坑发掘报告2009-2011年》

|

|